◇トルコ旅行記 〜6月3日 トプカプ宮殿1〜 ― 2007年07月01日 12時29分47秒

|

| ホテル近くのレストラン街の通りにはためく、サッカーチーム優勝を祝う旗。 |

■6月3日 のんびりした朝

三日目の朝は7時半に目覚める。朝食前にバルコニーに出ると、港の方から交響楽団の音楽と共に大きな船が入船するのが見えた。子供達が何かシュプレヒコールを言っているのも聞こえてくる。どこの船かはわからないが、何か式典が行われている模様。

空は日本晴れ(?)とも言える雲ひとつない青空。空気は乾いていてとても気持ちがいい。前の日の疲れはすっかりとれていたが、念のためアミノバイタルとキューピーコーワゴールドを飲む。この日は前日に行けなかった、トプカプ宮殿に行く予定。ガイドブックをチェックし、オーディオガイドがあるのでそれを利用して歩くことに決める。朝食をとって早く出発したかったが、ぐずぐずしているうちに時間が経ち10時頃ホテルを出た。

ホテルを出て、レストラン街の通りの角にある最初の日にタバコを買った商店で水を買う。着いた日から毎日ここで水を買っているので、お店の人とはすでに顔見知りである。外にある冷蔵庫から自分で水を取り出し、レジに0.5YTLを置くと「おはよう」と挨拶してくれた。

この時間、このレストラン街のお店は開店はしていてもほとんどお客の姿はない。お店の人も非常にのんびりしていて、お昼にそなえて準備をしたりしている。私たちの顔を見て「おはよう」と挨拶をしてくれる人も多いが、客引きする人はいない。たまに日陰で休んでいる人が「コリア?」と聞いてくるので、偽装ロシア人失敗で懲りた私たちは、すぐに「ジャパニーズ」と答える。「気をつけて」と笑顔で送ってくれるので、私たちも手を振って笑顔で別れる。

ホテルを出たばかりだが、行く前に英気を養いたかったので途中のカフェでお茶をすることにした。レストラン街の通りの中ほどにあるオープンエアのカフェに席をとり、トルココーヒーを注文する。トルココーヒーは鍋でコーヒー豆を煮出して入れる手法なので、砂糖もその時一緒に煮込む。砂糖の量を聞かれたので「少し」と答える。そのカフェでは店の一部を修理中で工事の音がうるさいから店の中に入らないかと言われたが、通りを見渡せるところにいたかったので「構わない」と答える。

この通りでは、道をまたがって大きな旗がいくつも掲げてある。風をはらんでいさましくはためく紺と黄色の旗はトルコの国旗ともちがうので不思議に思っていたのだ。コーヒーが運ばれてきたときお店の人に「この旗はなんの旗?」と聞くと、「トルコのサッカーチームの旗だよ。トルコのチームはチャンピオンになったので、そのお祝いだよ」と教えてくれた。サッカーのことなど何も知らないので、トルコのサッカー熱が非常に熱く街をあげて優勝をお祝いしていることをすごいと思う。

トルココーヒーは粉がきちんと沈んでいて、日本で飲むよりずっと飲みやすかった。値段はひとつ3YTL。チャイよりはちょっと高め。

|

|

|

| トルココーヒー。綺麗なデミタスカップに入っていてかわいい。 | カフェから見たレストラン街の風景。 |

|

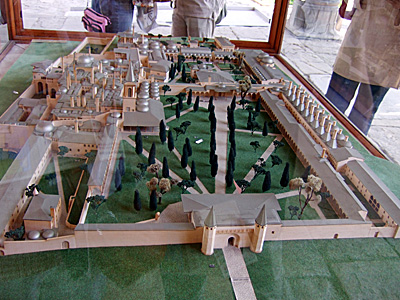

| トプカプ宮殿のミニチュア。 |

■トプカプ宮殿 その1

カフェを出てオスマンさんの店に寄って挨拶をし、トプカプ宮殿までは歩いて10分もかからず到着。前日こけそうになった坂道の上りもさほど気にならない。

トプカプ宮殿の門のところでは、清掃車が道を綺麗にしている横を観光バスが容赦なく突っ込んでくる。誰も誘導したり交通整理したりする様子もなく、それぞれで安全を確認しあっている。

一度撃沈した広い中庭を抜けると右手にチケット売り場があり、その横に公営のお土産物店とトイレのある綺麗な建物があるので、入る前にトイレをすませようとそこに入る。トイレは観光客で混み合っていて、トイレの個室のドアの鍵が壊れているため、使用中にも関わらず後から来た人がついそのドアを開けてしまったりするハプニングがあった。私は運悪くその個室に順番が来てしまったのだが、手でドアを押さえることに成功したので、用を足している途中でドアを開けられることはなかった。

トイレをすませてお土産物屋の建物を出ようとすると、出入り口のところに小さな窓口があり、切手を売っている様子。イスタンブールから実家の母にカードを送ろうと思っていたので、切手をここで買うことにした。

「あい せんど エアメール ポストカード とぅ じゃぱん.はうまっち?(「私はエアメールでポストカードを日本に送る。切手はいくらですか?」と聞いているつもり)」と窓口のおじさんに言うと、彼は「80」とだけ答えた。80YTL?(約7440円)ずいぶん高いなあと思い、しぶしぶ100YTL(約9300円)札を取り出すと、おじさんが非常に渋い顔をして私を見る。それを見ていた旦那が「0.8YTL(約74円)だよ」と言うので、やっと理解をして「つー すたんぷ」と言って2YTL出しなおし、切手を二枚購入した。旦那はいつも、でたらめな英語で平気で人とコミュニケーションをとろうとする私を冷や冷やして見ていたようだった。

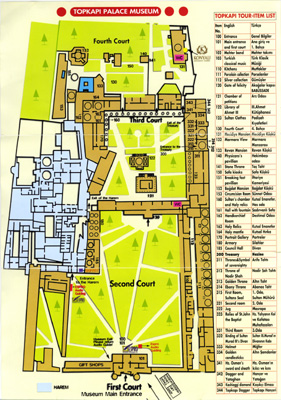

10YTL(約930円)のチケットを購入し中に入ると、アヤソフィア同様荷物チェックのためX線の機械にかけられる。ガイドブックには英語ガイドが十数人単位で移動するため待たされると書いてあったが、オーディオガイドを利用すれば個人で動いてもいいらしい。入口の右手にあるオーディオガイドのレンタル所に行くと、日本語もあると書いてある。しかし利用料は一つ10YTL。旦那は一つでいいと主張するが、博物館を見るとき旦那と私の見るスピードや注目する場所がいつも異なるため、きちんと見たいなら二つ借りた方がいいと判断し二つ借りることにする。

借りるときに受付けのおじさんが「身分証明書を預けてください」と言う。私たちはその時パスポートを持参しておらず困っていると、「クレジットカードでもいい」と言う。私がクレジットカードを差し出すと、私たちの借りたオーディオガイドの番号札をつけて無造作に木の仕分け箱にしまってしまった。箱の中にはたくさんのクレジットカードの中に、赤い日本のパスポートかいくつかあった。旦那が不安そうに「クレジットカードを渡してしまうの不安でない?」と言ったが、もし何かあってもパスポートを無くしてしまうよりましである。トルコでは、何か借りるときに身分証明書を預けなければならない場合があると聞いていたが、実際自分たちがそうなることなど予想をしていなかった事実に自分で驚いたりする。

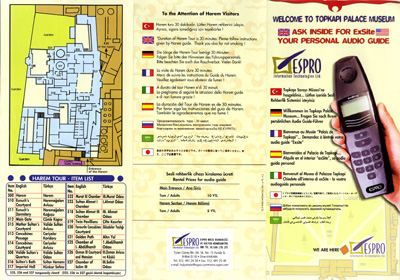

オーディオガイドの機械は、全長が15cmくらいで20年くらい前の日本の携帯電話の様相。そう重くはないが、首からかけていてもけっこうじゃまだったりする。PHS方式で音声を受信しているらしく、携帯電話のように受信圏の表示がある。展示してあるものの前に掲示されている番号を押してエンターキーを押すと、男性の声で説明が流れる仕組みである。NHKのアナウンサーのような流暢な口調だったが、説明自体はそれほど親切でもない。判らないことがあっても質問もできないので、結局説明だけ聞いてその場を去るしかないのだ。

私が渡された機械は0を押してもなかなか認識してくれず、旦那のものと交換してもらった。旦那が0を押すと普通に認識するので大変憎く思った。

|

||

| オーディオガイドの案内書。 | ||

|

|

|

| オーディオガイドの機械。 20年前の携帯電話のようだが結構軽い。 |

トプカプ宮殿の案内書。 | |

トプカプ宮殿は、メフメト2世が18年ほどの月日をかけて1478年頃に完成した宮殿らしい。外壁内部の総面積は70万平方メートルと大変広大である。オーディオガイドのツアーリストも100〜344まである。入口右手には厨房があるのだが厨房だけでも長さ200mはある。その奥にさらに宮殿があり、左手には別料金となっているハレムもある。

Wikipedia「トプカプ宮殿」

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%97%E3%82%AB%E3%83%97%E5%AE%AE%E6%AE%BF

厨房内では当時の厨房の様子や、スルタンの使った銀食器のコレクション、シルクロードを経て中国や日本から運ばれてきたという陶器の展示などがある。陶器のほとんどは中国のもので、ざくろやトルコ独特の模様が中国的に描かれていることから、スルタンに献上するために特別に作られたものだということがわかる。日本からのものは展示の最後の方に数点あっただけだったが、伊万里焼や有田焼の非常に壮麗な装飾が施された見事な大皿や壷が展示されており、その数は少ないけれど中国のものと比べて見劣りしないことが嬉しく思えた。中国産のものは磁器がほとんどなので、装飾は青い単色のものが多い。それに比べて日本の陶器は色をふんだんに使った見事なもので、一見すると久谷焼かと思ってしまうほどだ。

身の丈ほどもある中国の大きな大皿には龍の模様が描かれていたが、勘違いした西洋人が「ジャパニーズ!!」と叫んでいて「おいおいちがうだろ」と突っ込みたくなってしまった。

|

|

|

| トルコの文様が描かれた中国製の磁器の大皿。 | 象の造形が見事な中国製の磁器の壷。 | |

|

|

|

| 日本製の有田焼の大皿。19世紀のもの。 | 日本製の伊万里焼の壷。16世紀〜17世紀のもの。 |

トプカプ宮殿はとにかく広い。結局11時頃宮殿に入った私たちが厨房を見終わる頃にはお昼を回っており、しばらく休まなければならなかった。しかしこの辺りには休憩所はなく、中庭に面したところにはベンチもあるのだが、思い切り日向なので利用する気がしない。オーディオガイドは確かに便利だが、常に電話をかける体勢でいないといけないのが辛い。ふと見ると機械のお尻のところにイヤフォンジャックの穴がある。知っていればイヤフォンを持ってきたのだが、今ここにはないのが悔しい。

同じように疲れた観光客が中庭と厨房を隔てるゲートの間の日陰に腰をかけて休んでいるので、空いている場所を見つけてしばらく休むことにした。せめて入る前に水を買っておいてよかったと思う。

向かいに座ったスカーフをしたイスラム教徒のお母さんと子供の二人連れが、どこかのお土産物屋で買った恐竜の人形を広げて遊んでいるので、それをずっと眺めていた。

5分ほど休み、宮殿の奥にレストランがあるのでとにかくそこまで見学してお昼にしようということにした。

つづく

◇トルコ旅行記 〜6月3日 トプカプ宮殿2〜 ― 2007年07月03日 20時10分41秒

|

| トプカプ宮殿の厨房の遠景。大きな煙突がいくつも並んでいる。 |

■トプカプ宮殿2

とてつもなく広い厨房の見学を終えても、それ以上に広い宮殿の中のまだ半分も見ていない。

厨房の見学で面白かったのは、スルタンに仕える人々が食事で意思表示をしていたということだ。自分の仕事やその報酬に満足している場合は、食事をたくさん食べることで意思表示する。反対に仕事内容に不満がある場合や抗議したいときには、食事に手をつけないことでスルタンにその意思を伝えたらしい。ハンストとはよく言うが、実際にハンガーストライキが現実にスルタンとの交渉に用いられていたというのが興味深かった。また、トルコでは客人には食事をたくさん用意して歓迎の意を表すと何かで読んだが、昔のこういった風習が今でも残っているのだろうか。そうすると、客人も出された食事を充分に食べることで、歓迎に対する感謝の意思を伝えなければならないのだろうなと思ったりもした。

|

|

|

| 銀細工のミニチュア。細かい細工がすばらしい。 | 銀のお茶道具。 | |

|

||

| 第二内庭の風景。木の幹に穴のあいた木が多く、その中に入って涼んだり写真を撮る人が多かった。 |

厨房が並ぶ第二内庭を抜けるとバービュスサーデット(白人かん官の門)に到着するが、見学者でごったがえしていてなかなか中に入れない。英語ガイドについて歩いている人たちのかたまりに続いて門の中に入ると、第三内庭に入る。この庭の中には、謁見するための建物や図書館、遠征隊の訓練学校などがある。かん官用のモスクもあり、遠征隊がここで全ての生活をまかなえるように作られている。

どこの国でもそうだろうが、スルタンおつきの軍隊ともなると当時は大変なエリートだったのだろう。このような絢爛豪華な場所で毎日を過ごすというのはどんな気分なのだろうか。

ここを歩いているときに、つくばにいたとき工業技術研究所(現 産業技術総合研究所)で働いていたときのことを思い出した。工技院ができた当時、つくばの町はまだまだ何もないところだったので、工技院の敷地の中は病院、スーパーマーケット、散髪屋、スポーツ施設まであらゆる設備が整っており、この中だけで生活ができるようにできていた。単身赴任の研究者の中には、ほとんど宿舎に帰らずここで大半の生活をまかなっている人もいたので、長くつくばに住んでいても町中のことをほとんど知らない人もいたりした。今も昔もエリートのいる場所というのは、どこか俗世とは違うのだなあと思ったのだ。

宝物殿に入ると、そこにはスルタンが各国から集めた宝の数々が展示されている。金や宝石などがちりばめられた杖や、ナイフ、壷、食器など大変きらびやかだ。近隣諸国からの貢物もあるが、オスマントルコは武力で国を広げていった経歴があるのでその結果集められたものも多い。これらの宝物を見て、一大帝国を築いた歴史が改めてうかがえる。

スルタンの肖像画が展示されている部屋には、立派な髭をたくわえた歴代のスルタンに会うことができる。

|

|

|

| バービュスサーデッド(白人かん官の門)。 | 謁見の間の内側。ステンドグラスとタイルの装飾が涼しげで、中に入るとひんやりと気持ちがいい。 スルタンが来客の謁見をするための建物らしいが、スルタン自身が実際に使用することはなかったらしい。 |

|

|

||

| 外から見た謁見の間。屋根の装飾が見事。 |

|

| レストランから見たボスポラス海峡の景色。 |

■トプカプ宮殿のレストラン

順路に従って第三内庭の右側の見学が終ると、その先にカフェとレストランがある。時間も13時近くなっていたので、そこでやっとお昼をとる。

中は事務所も併設されており、建物の内側をぐるっと周ると展望テラスがありそこの一画がレストランになっている。入ると左がロカンタで右がレストランなのだが、案内が不十分で入口がどこかわからない。ぐるぐる同じところを二周していると、お店の人が「ランチ?」と聞いてきたので旦那が「イエス」と答えると強制的にレストランに案内されてしまった。席に着いてから「私はロカンタで好きなものを注文したかったのに」と文句を言うと、旦那はロカンタが見えていなかったらしい。左手に大きなショーケースがあって、ビュッフェ形式でみんな並んでいたというのに。すでにメニューがきてしまっておりいまさら「ここで食べたくない」とは言いづらく、あきらめてレストランで食事をとることにする。案内された席はボスポラス海峡と対岸の町並みが一望できる気持ちの良い席だったが、団体さんが多く様々な国の旅行会社の添乗員がでかい声で説明しているのがあらゆる言語で聞こえてくるので、中はけっこう騒がしい。

周囲の人はワインを楽しんでいるが、この陽気でアルコールが入ると絶対にだれてしまうのでアイラン(しょっぱいヨーグルトドリンク5YTL / 約470円)を注文すると、アルコールを強く勧めていたギャルソンはちょっとむっとした顔をした。メニューにチャイがないのが残念。

食事は、野菜のオリーブオイルグリル(16YTL / 約1500円)、ドネルケバブ(23YTL / 約2150円)、チーズプレート(16YTL / 約1500円)を注文する。サービス料込みで合計68.2YTL。おつりはチップにしたので70YTL(約6500円)支払い、昼食としてはかなりの出費。一品の量は町中のレストランと比べると少なく、料金は逆に高かった。

一番最初にお決まりのパンが運ばれ、その次にアイランがくる。ドネルケバブは付け合せの香辛料が四種類。フェンネル、バジル、唐辛子と何故か日本の「ゆかり」があった。これは私たちが日本人だからなのか、それとももともとこの料理の付け合せとしてここのレストランが利用しているのかは謎だが、試してみるとゆかりはけっこう羊のケバブに合っていて美味しかった。

重い油っぽいチーズの四種類。ねじってあるチーズが異様にしょっぱく、しかもどれもこってりと重いので残念ながらこれは半分残してしまった。

|

|

|

| アイラン。パックのものよりヨーグルトが濃厚で美味だった。 | 野菜のオリーブオイルグリル。油たっぷりに見えるが、食べるとけっこうさっぱりしている。 | |

|

|

|

| ドネルケバブ。肉がやわらかくジューシー。少しだがピラウも付け合せについている。 | ドネルケバブの付け合せ香辛料。一番奥のが「ゆかり」。 | |

|

||

| チーズの盛り合わせ。しょっぱくてこってり。 |

レストランのお客は団体観光客と年輩の人が多い。私たちの席の通路をはさんだ隣の大きなテーブルでは、アジア人の年輩の団体さんが食事をしていた。一番近い席にいた女性が「日本人?」と聞いてきたので「そうです」と答えると、私たちのテーブルにある料理を覗き込みなにやら周囲の人と話している。団体さんは団体用のお決まりメニューだったらしいのだが、私たちに話し掛けてきた女性の旦那さんとおぼしき男性が添乗員さんに交渉し好きなメニューも頼んでいいことに決まったらしく、添乗員さんがでかい声でその説明をしているのが非常に目立っていた。彼らは私たちが残したチーズ盛りがうらやましかったらしい。

そうしているうちに私たちの後の席に西洋人の家族連れが案内されるが、聞こえよがしに「日本人のそばに座りたくない」と英語で言っているのが聞こえてきた。他の席に案内されたが、そこはオーシャンビューの席ではなかったらしく、数分後に再び後の席に戻ってきた。その頃には隣の団体さんも食事を終えていなくなっていたので、個人客の私たちが日本人だとしても彼らとしてはOKだったのだろうか。

ふだん意識はしていなくても、この手の西洋人のアジア人に対するプチ差別はよく目にした。実際に私たちも「え〜」という目にあったりもしたが、たいした差別ではないので気にもせずに過ごすことができた。これはイスタンブールでの毎日が大変爽快で、そんな細かいことはいちいち気にする必要も感じなかったからだろうと思う。逆にトルコの客引きに話し掛けられても完全無視して通り過ぎる西洋人が多い中で、日本人ということで話し掛けられる率は多いものの、それを楽しむことができたことで「日本人としてトルコに来てよかった」と思うこともあったのだ。西洋人のこうした差別にも、「アジア人、日本人で何が悪いの?」という気持ちの方が強かったのは、私の中にも日本人としての誇りみたいなものがちゃんと存在していることを確認することでもありそれはちょっと嬉しかったりもしたが、そういうことを差別されないと判らないというのもかなり情けないとも思った。

帰り際にレジの前で0.5YTLのコインを拾ったのでレジの人に「落ちてました」と渡すと、受け取ったギャルソンはなにやら異様に喜んで周囲のスタッフに見せびらかしていた。

トイレに行くと女性用は長蛇の列。列の最後尾でトイレの管理人の女性が後からきた人に並ぶよう促している。トイレの入口はひどく狭くて、個室は3つしかない。私は歯磨きをしたかったので、管理人に歯磨きグッズを見せて歯磨きのボディランゲージで伝えると、中に入って良いというお許しが出た。列の最初に並んでいる人に同じことをすると快く道を空けてくれた。中に入り歯磨きをするが、洗面所もとても狭く手洗いの人のじゃまになってしまう。それでも歯列矯正中の私が懸命に歯磨きをしてるのを知ると、みんな「かまわないわよ」というように笑顔を向けてくれるので、とても嬉しかった。言葉を理解できるできないに関わらず笑顔というのは大変大切なのだと感じてしまう。

歯磨きを終えて外に出たがやっぱり用をすませておこうと思い、列に並びなおした。並んでいたときにさっき列の最初にいた西洋人の女性が洗面所で首を洗っており、それをぼーっと眺めていると私に向かって「混んでていやね」というようにちょっと笑ったので、私も同じように笑顔で応じた。

レストランの外のテラスに出ると、そこは大変良い景色。風も爽やかで気持ちがいい。ボスポラス海峡を航行する船が行き交うのが見える。この景色をバックに二人で写真を撮りたいが、なかなか頼みやすそうな人がいない。こういうときに二人旅行は困ったりするのだ。

ふと見ると、昭文社のガイドブックを広げてうろうろしているカップルがいる。こんな人ごみで日本語のガイドブックを広げて歩いているということは、「私は日本人です」と宣伝して歩いているようなものである。町中や観光地でガイドブックを堂々と広げているのも、たいていが韓国人か日本人だったりする。

私たちも聞かれれば「日本人だ」と答えはするが、積極的に日本人であることを宣伝して歩きたくはない。日本人は金を持っていると思われているので、スリや客引きに狙われやすいからだ。ガイドブックにも「人ごみや町中でガイドブックを広げると日本人だということがわかるので注意」と書かれていたし、ネットでも「地球の歩き方の表紙は遠くからでも大変目立つ」と書かれていた。それでも町中でどうしてもガイドブックを確認する必要があるので、私たちはホテルのフロントにあった英語のリーフレットで表紙にカバーをして持ち歩いていたのだ(まあ、旦那と二人で話しているのを聞けば簡単に日本人だとわかるのだけど、注意は必要だと思う)。

嫌味だとは思ったが思い切り日本語で「すみませんが、写真を撮っていただけないでしょうか」と声をかけると、その人たちは「日本人に声かけられちゃったよ。嫌だなあ」という顔をしつつもカメラを受け取って写真を撮ってくれた。その後、彼らがそのことに気づいてくれればいいと思ったが、わざわざ説明するのはもっと嫌味なので日本語でお礼だけ言ってお別れした。

つづく

◇トルコ旅行記 〜6月3日 トプカプ宮殿3〜 ― 2007年07月06日 00時39分17秒

|

| スルタンの嫡子のための割礼の部屋の前から時計展示室へ続く、大理石の長い廊下。 |

■トプカプ宮殿3

レストランから第四内庭に入ると、そこにはスルタンのためだけのいくつかの建物がありその中央に噴水が設けられている。建物の内部は見事なタイルで覆われており圧巻だ。このタイルはスルタンやスルタンの家族のために特別に作られたもので、継ぎ目などが目立たないよう細かい細工が施されている。各部屋にしつらえられたステンドグラスも特に見事で、外の日差しがガラスを通して美しく輝いている。床は大理石で、外は暑いけれど建物の中はどこもひんやりしていて気持ちがいい。思わず床にねそべってしまいたくなる。

トプカプ宮殿の一番端にあるバグダッドの館は、工事中で入れなかったのが残念だった。バグダッドの館から割礼の部屋に続くバルコニーの中心にある青銅の天蓋のついたイフタールのポーチからは、イスタンブールの町が一望でき、その下にはスルタンのためだけに作られた蓮が植えられた泉もある。スルタンがここで断食月の一番最初の日没後の食事をとった場所とのこと。たったこれだけのことで特別に場所が設けられていることに驚くが、イスラムでは断食は特別のことでイスラム教徒でない私たちにはたぶん理解できないくらいすごい日なのだろうと想像する。

|

|

|

| イフタールのポーチ下の泉。 バグダッドの館の工事のため、資材が散乱していた。 |

特別に作られたタイルの壁とステンドグラス。 | |

|

|

|

| 特別な大理石で作られた小さな階段。 | 枢密院議事場の金色に輝く扉。 |

スルタン居住区を出て第三内庭を抜けて第二内庭に戻ると、時間はすでに3時近い。日差しは多少おだやかになって昼下がりの雰囲気だが、まだまだ暑いのはかわらない。あまりにも絢爛豪華でもうお腹いっぱいである。オーディオガイドを持つ手も疲れ果てて、なんだかもう説明も聞きたくない気分。

第二内庭の左手にある武具展示室で、昔の戦争の様子が描かれた絵画や武器、鎧などを見る。その一画に何故か日本の鎧が飾られていた。

その隣の枢密院議場に入り中のドームの装飾のすばらしさに圧倒された頃には、気分はもうへとへとで「ごめんなさい、もういいです」と心の中で叫んでいた。食事の時間30分を除いたとしても、すでに3時間半近くこれでもかというくらい豪華攻撃にあっているのだ。朝飲んだアミノバイタルとキューピーコーワゴールドのおかげか身体はそれほど疲れていないが、街中の喧騒がやけに恋しくなっている。チャイでも飲みながらのんびりしたい気分。自分が庶民の出であることを痛感する。

本当だったら別料金・大本命のハレムの中も見たいのだが、オスマンさんのところでワン猫を見せてもらい買い物もする約束をしていたので、少し休んでトプカプ宮殿を出ようということになった。

ハレムの入口のところに簡単な売店があったのでそこでチャイを頼むと、店員は「え〜、チャイ?」というような感じで笑い、コカコーラの看板の上にあった紙箱を取り出して私に見せた。中には色々な種類のティーパックが入っており、そこから好きなものを選べという。よくわからないので適当に二つ同じものをとって店員に渡すと、紙コップにお湯を入れてティーパックを突っ込んで渡してくれた。大抵トルコでチャイを頼むと砂糖をつけてくれるのだが、砂糖はくれなかったのが残念だったが、ふたつで1YTL(約93円)と格安だったので許すことにする。

枢密院議事場の前のベンチに座りチャイを飲みながら行き交う人を見ていると、アジア人が非常に多いことに気づく。韓国の団体さんは添乗員が韓国の国旗を目印に先導しているし、中国からきた人たちは常にしゃべっているのですぐわかる。アジア人のどの人たちも、日本人と見るとちょっと嫌な顔をするのが悲しい。アジア人といっても韓国、中国、日本以外の人はあまり見かけない。気づかないだけかもしれないが、非常に目立っているのはこの三カ国の人たちだ。まだ偽装ロシア人作戦を行っていたときに、客引きに国を訪ねられて「コリア」「チォイニーズ」「ジャパニーズ」と続くのでその都度首をふって否定したら、その次は「ベトナム?」「フィリピン」と続いたことがあったので、この三カ国以外の人たちも観光にはくるのだと思ったことがあった。でも、それを聞かれたのは一度だけだったので、あまり多くはないのだと思う。

トプカプ宮殿の第二内庭を出ようとしたときに、子猫が通りに座っていた。こんなところにも猫が迷い込んでいることに驚く。イスタンブールでは、猫はどこでもフリーパスなのか?と思いつつトプカプ宮殿を後にして、オスマンさんのお店に向かった。

|

|

|

| 行かなかったハレムの塔。 | フリーパス(?)の猫。 | |

|

|

|

| 第一内庭の壁。赤い花が咲き、つたがからまっていてかわいい。 | ボスポラス海峡に面した城壁。敵の侵入をふせぐために強固に作られており、見張り塔もある。 |

オスマンさんのお店で昨日約束した通りワン猫を見せてもらい、キリムやお土産を物色した後チャイをご馳走になった。

チャイをご馳走になっていると、彼の友達だという日本人の男性と昨日イスタンブールについたという日本人女性がやってきた。彼女も今日トプカプ宮殿に行きやはり4時間かかったという話をしていると、オスマンさんが「それは普通だよ ちゃんと見ると6時間くらいかかる」と言われた。彼女はハレムをメインにしていたので、一番最初にハレムに行ったのだという。それはなかなか賢いと思った。

彼女は明日カッパドキアに移動すると言っていた。私たちがイスタンブールだけの旅行だと言うと、「それはすごくもったいない」と信じられない様子だった。

オスマンさんのところで2時間くらいおしゃべりをして、食事をするために街に戻ることにした。

つづく

◇トルコ旅行記 〜6月3日 思いがけず高価になった夕食〜 ― 2007年07月08日 21時31分07秒

|

| 魚の丸ごとグリルしたもの。なんの魚かは不明だが、鱒のような感じ。 |

■プディングショップで夕食をとる

この日の夕食はガイドブックに書いてあった、プディングが美味しいと評判のプディングショップに決めていた。この店はスルタンアフメット駅に近い観光地の商店街の中にあるが、最初に入ったロカンタを選ぶときに、どちらにしようか迷った店だった。数種類のプディングがあるので、それを楽しみにして行ったのだ。

客引きされる前に店に入ると、すぐに席に案内されメニューが運ばれてきた。「ショーケースから自分で選びたい」と話すと「自由に見ていい」という。前日の魚がちょっと失敗と思った私は、何がなんでも魚が食べたかった。店の隅に魚を焼く機械があり、そこで魚を丸ごと焼いている。旦那が「この魚はなんという魚か?」と聞いたが、その魚がなんなのかは結局わからなかった。価格はちょっと高かったが、どうしても魚を食べたいという私の主張でできるだけ小さめのものを注文することにする。

その他に、ぶどうの葉のドルマとナスのグリル、ケバブプレートを注文する。ビールを頼むと、EFESではなくVOLEというビールが運ばれてきた。

テーブルに運ばれてきたパンは、いつものバゲットとビニールの袋に入った丸いパンだった。この丸いパンは初めて見たが、バゲットよりもずっとやわらかくて美味しかった。

|

|

|

| プディングショップ。 | VOLEという名のビール。EFES同様しっかりした味で美味。 | |

|

|

|

| 初お目見えの丸いパン。 | 左がなすのグリル、右がぶどうの葉のドルマ。ぶどうの葉のドルマは大のお気に入りとなった。 | |

|

||

| ケバブプレート。羊、チキン、ビーフと、羊の串焼きのセット。羊がメインのところがトルコ風か?。 |

魚は直火であぶっているため、ぱりっとしている。素性は謎だが白身でさっぱりして美味しい。味付けは塩味だけなので、塩焼きといった感じだ。ケバブプレートは量がちょっと量が多かったが(魚を頼んだので肉は辞めてもよかったのだが、なんとなく頼んでしまった)、どれもやわらかくて特別に味付けをしているわけでもないのだが、肉の味がとても濃厚だ。ぶどうの葉のドルマもなすも、オリーブオイルをふんだんに使用しているのに、なぜこんなにさっぱりしているのか。

食後にチャイを注文したが、案の定これだけ食べると楽しみにしていたプディングの入る余地はない。甘いものは別腹とは言うが、別腹にはビールが入ってしまったようだ。「プディングを持ち帰りできるか」と聞くと、「OK」との返事。再びショーケースに案内されると、数種類の美味しそうなプディングが並んでいて、一つ一つ説明される。カスタードプディング、チョコレート味のカスタードプディング、カスタードのライスプディング、ライスプディングなどなど。買い物したものをオスマンさんに預けているのでオスマンさんのお店の人たちにもお土産にと思い、カスタードプディング3つとライスプディング、カスタードのライスプディングの5個注文すると、「そんなに食べるの?」と驚かれてしまった。

プディングを待っている間にふと前の席のインド人の家族連れを見ていると、デザートを勧められて「アイスクリームが食べたい」と言っている様子。この店のメニューにはアイスクリームはないので店員が困っていたが、「ちょっと待っていてくれ」と言って外に走って行ってしまった。しばらくして別な店で買ってきたアイスクリームを客に出して「問題ない」と笑っていたのには驚いた。そのアイスクリームは店で出すようにグラスにデコレーションされたものだったからだ。この通りでは商売敵でももちつもたれつなのか、それとも別な支店でもあってそこにアイスクリームがあるのかは不明。

しばらくしてプディングが皿にもられて5つ運ばれてきたので、びっくりして「あい うぉんと ていく あうぇい(持って帰りたいんだけど)」というと、ギャルソンはびっくりしてやっと5つの大量注文が腑に落ちた様子。「だってさっき持って帰りたいって言ったし〜」という英語のボキャブラリーは私にはなかったが、大変困った顔をした私を察してギャルソンは「問題ない」と英語で言って持ってきた皿を下げ、持ち帰り用の袋に入れたプディングを持ってきてくれた。この日の夕食の価格は89YTL(約8277円)。昼食も散財したことを考えると、この日の食事はかなり高額になってしまった。明日から少し締めてかからないとお金が足りなくなってしまう。

■イスタンブールの信号機

店を出て横断歩道を渡ろうとするが、旦那が歩行者用信号機を撮りたいと言い出す。イスタンブールの信号は私たちが見た限りでは、ほとんどがLEDで明るい。日本でも最近はLEDの信号機に徐々に変わりつつあり、歩行者用の信号機も全体に赤とか緑の色がついたものから、アイコンの人だけに色がついたものに変わってきている。

イスタンブールの信号もアイコンに色だけがついているのは日本と同じだが、青の「歩く人」が実際に歩いているように動くのだ。旦那はそれをデジカメのビデオモードで撮りたいというのだが、夜なので光が散乱して青い光がぼわっとしているようにしか撮れない。

しばらく信号機の周囲でうろうろしていると、通りすがりの地元の人が不思議そうに私たちを見ていた。昼間は観光客で賑わうこの辺りも、夜になると人影はまばらになる。車の通りもそれほど頻繁ではないので危なくはないのだが、やはり大の大人が道路で挙動不審というのはあまりよろしくない。結局撮影はできなかったので諦めて帰ることにする。

途中夜のパトロールをしている猫をひやかしながら、オスマンさんのお店に荷物を取りに行く。プディングを渡すが、その時初めてスタッフが4人いることに気づく。プディングは3つしか買っていないのでちょっとしまったなと思うが、しかたないのでそのまま渡す。

その日は10時頃ホテルに戻った。

■ホテルのロビーで深夜の会話

ホテルに着いてプディングは次の日食べようということにして、ルームサービスにチャイを注文した。ホテルのルームサービスのチャイでも、お店で飲むのと値段は変わらず一杯1YTL(約93円)で安い。日本だとルームサービスは相場より高くなるのだが、チャイもビールも値段はレストランとかわらない。

チャイを飲んでしばらくしてから旦那はベッドに入ってすぐに眠ってしまった。私も疲れてはいたがなかなか寝付けず、0時頃パソコンを借りようとロビーに下りていった。ここのホテルは24時間チェックイン、ルームサービスOKなので、受付とバーのスタッフが起きていた。「パソコンを借りてもいい?」と英語で聞くと「どうぞ」との返事。

パソコンの画面はgoogleのトルコ語。その日撮影した写真をHDDとメモリを経由して自分のパソコンに移し、インターネットでメールのチェックする。

パソコンのキーボードはトルコ語配列で、「i」の位置にはトルコ語で「ウ」の文字である「I」がある。「i」は「}」のところにあるのが最初わからず、なかなかうまく入力できない。

しばらくして受付のスタッフはあがる時間なのか奥にひっこんでしまい、誰もいないロビーには私とバーのスタッフの二人だけになった。灰皿を頼むと「チャイを飲むか」と聞かれたので「ありがとう」と答えると、彼はチャイと灰皿を持ってきた後私の隣に椅子を持ってきて英語で話し掛けてきた。

「どこから来たの?」「結婚しているの?」と質問が続く。既婚者であることを告げるために「イエス」と答えつつトルコでの「既婚者です」という左薬指を指し示すボディランゲージをすると、「指輪がない」と言うので「小さくなった」と言うと笑っていた。

「子供はいるのか?」と聞かれたので、「いない」と言うと大変びっくりした様子。「結婚して何年経つのか?」と聞くので「15年くらい」と言うと「なんで子供がいないんだ」と言う。この質問には実際困惑してしまった。後で知ったが、トルコでは結婚したら子供をたくさんつくるのが常識で、子供がいないというのは欲しくないということになるらしい。だから、結婚している人に「子供は何人いるのか」という質問は「今日は天気がいいね」というくらい普通の質問らしいのだ。困惑したが理由を説明する英語のボキャブラリーは私にはないので「知らない、私が知りたい」と答えると、彼は笑っていたがこの笑いはどういう意味なのかは不明。悪い感じはしなかったが、もしかして結婚していること自体、警戒して嘘をついていると思われているのか?。

ここまで話すと私が英語があまり得意ではないことを彼も悟ったらしく、簡単な英語で話がすすんでいく。私のつたない英語力でもなんとか会話になっていることに驚く。チャイをもう一杯どうかと聞かれ、結局3杯もごちそうになった。

名前と歳を聞かれたので正直に話すと、若く見えたのか非常に驚かれてしまった。トルコ人は女性にも平気で年齢を聞く。年齢を聞くのも天気の話と同じくらい普通のことらしく、あちこちで年齢を聞かれた。こちららも彼の名前と歳を聞くと、「いくつに見える?」と聞かれた。トルコの男性は実際の年齢より上に見られることが多いらしく、そのことを非常に気にしているようで、自分の歳を聞かれると必ずこう言う。「26歳くらい」と言うと彼はとても喜んで「28歳だ」と言った。彼の名前も教えてもらったが、うまく発音できない。しかし、彼も私の名前をうまく発音できないのでおあいこなのだ。お互いにトルコ語と日本語で年齢をどう言うかを教えあったりしてここまでは楽しかった。

そのうち彼は私に「あなたは15歳くらいにしか見えない」と言いながら、マッサージだと言って腕をもんでくる。しかし、これはいくらなんでも言い過ぎだろうと思った。実際道端で客引きに歳を聞かれ「いくつに見える?」と質問したら、その客引きは私を「35歳」だと言ったのだ。マッサージも普段パソコンの前に座りきりの私には、ただ痛いだけなのだ。「すとっぷ べりーあうち(「やめて、とても痛い」と言っているつもり)」と腕もみをやめさせ、これは口説いているつもりなのかとちょっと警戒する。

「窓際の夜景が綺麗だから見に行こう」と誘われたが、窓際は暗がりで通路わきにあるため袋小路になっている。ここまでくるとちょっとまずいと思い丁重に断りたかったが、「ノー」という言葉しか思い出せない。久しぶりに若い男性に言い寄られるのは悪い気はしないが、ここでアバンチュールする気はまったくないのだ。何度か誘われたが時計はすでに2時をまわっているので「もう眠りたい」と告げると、「また話しに来て」と彼はあきらめたように自分の座っていた椅子を片付けた。「おやすみ」と挨拶をして部屋に戻った。

つづく

◇トルコ旅行記 〜トイレ〜 ― 2007年07月11日 02時48分38秒

|

| トイレの男女認識票。 トルコでトイレはTuvalet(トゥワレット)だが、だいたい文字では「WC」とでっかく表示されている。男女用の区別は男性はBay(バイ)女性はBayan(バヤン)と表示されていた。たまに、このようなおしゃれな絵で表示されているところもよく見かけた。ちなみにここのトイレは男性用/女性用とわかれているわけではない。 |

■トルコ式トイレの謎

この話の“心配”は、たぶん女性に限定した話ではないかと思う。男性にも共通する部分もあるのだろうが、私は男性用のトイレに入ることは稀なのでわからない。女性用限定として読んでいただきたい。

トルコに行くまで、一番心配だったのはトイレだった。トルコでは用を足した後は水で清潔にするのだが、この水で洗う方式が謎だったのである。

トルコでは、日本と同じように洋式とトルコ式の2スタイルのトイレがある。洋式はそれほど大差はないだろうと思ったのだが、問題はトルコ式のトイレだった。

トルコのことを説明する文章を読むと、トルコ式のトイレは日本と同様にしゃがんでする方式で、便器のそばに水道の蛇口と手桶があり、その手桶で水を汲んで左手でお尻を洗うというようなことが書かれているのだ。ものによっては「紙は使用しない」と書いてあったりもする。左手で洗うのはいいのだが、手桶の水はどう使うのか? 手桶から尻にかけるようにするのであれば、失敗するとズボンや下着がびしゃびしゃになってしまう。尻はいいが前はどう洗うのだろうか。手桶は共用のものだし、まさか手桶に手を突っ込んで水をすくって洗うわけではないだろうと思いたい。

誰かに聞きたかったが、トルコに行ったことのある知り合いはいなかったし、現地でうまく女性に聞くことができればいいのだが、英語もまんぞくに話せない私としてはどうしても一人にならざるをえないトイレで、果たして確認できるのだろうかというのが不安だったのだ。

イスタンブールに到着したとき、送迎案内人が女性だったことで私はこのチャンスを逃す手はないと思い、恥をしのんで彼女に聞いた。すると彼女はこう言った。

「トルコ式の古いトイレは今は田舎に行かないとみかけないからイスタンブールで使うことはまずないだろう。もしトルコ式のトイレに遭遇したとしても紙があるから大丈夫」と言った。結局このときわかったのは、「水で洗った後は紙でふく」ということと、「左手はお尻を洗う不浄の手なので、左手でご飯を食べたり握手をしたりするのはタブー」ということだけだった。

彼女によるとトイレの質問は誰もがしてくるものらしかったが、個人的にはこの答えでは私の疑問は晴れないのだ。私の知りたかったのは「手桶の水で具体的にどう処理するのか」だったのだが、結局この疑問は今でも謎のままだ。ただ「紙があるから大丈夫」という言葉は、少なからずイスタンブールでのトイレ生活を安心させるものだった。

■イスタンブールの公衆トイレ

イスタンブールを歩いていると、人の集まる場所には大抵公衆トイレがある。

トルコの公衆トイレは有料で、イスタンブールではだいたい1YTLのところが多かったがガラタ橋の地下通路のトイレは0.75YTL、ブルーモスクのトイレは0.5YTLだった。帰国後調べてみたら、トルコの公衆トイレはモスクが運営しているものがほとんどだという。町中いたるところにモスクのあるイスタンブールなので、トイレに困ることはほとんどなかった。唯一、エジプトバザールでトイレを探して歩き回ったくらいのものである。

入口に入ると料金所に人がいて、お金を払うと紙を渡してくれる。紙はレストランでテーブルの上においてある紙ナプキンと同じものが使用されていて驚くが、紙を便器の中に捨てず備え付けのゴミ箱に捨てるのでこれでいいのだろう。受付けのところにトイレットペーパーが備え付けてあり、自分で必要量をとるところもある。

料金所は、トイレの中にある場合と外にある場合がある。スルタンアフメットのアヤソフィアの前の公園の公衆トイレは、男女の入口が別々になっていてその中間地点に共用の料金所があったりする。料金所にいる人も、女性専用のときは若い女性だったり男女共用の場合はおじさんだったりおばさんだったりする。

トイレはだいたい清潔で綺麗だ。トルコ式のトイレで蛇口の栓が甘くて水がだだ漏れているところもあるが、床が水びたしにならないように設計されている。日本の公衆トイレのように、便器の外に用を足してそのまま放置されているなどというのは皆無だったし、もちろん落書きの類もみかけなかった。

イスタンブールでは、ホテルやレストランなどのトイレは大抵洋式トイレだった。公衆トイレでも外国人が多いせいか、いくつかある個室のうち必ず一つは洋式トイレが用意されていた。

最近日本でもどこにいってもお尻洗い装置がついたトイレが普及しているが、もともとお尻を水で洗うトルコではずいぶん以前から洋式トイレにもお尻洗い装置がついているらしい。ただ日本のそれと異なるのは、もともとノズルが後方にちょっとだけ固定して設置されており、用を足した後便器の横にある栓をひねって水を出す方式である。日本のように温水ではないので、お尻にあたると冷たくて一瞬びくっとしてしまう。水も前方にまっすぐでるため、自分で位置を調節しなくてはならない。水の勢いはけっこういいのでお尻は問題ないのだが、小用のときは位置調節がかなり難しい。それでも電動ボタンで水流を調節するデジタルな仕組みの日本のお尻洗い機と比べ、トルコのはアナログなので水流の微調節がきく。これは日本のより使い心地は良いと思った。

トイレはどこも水洗で、洋式のトイレは便座の後に日本の洋式トイレと同じように水のタンクが設置されているが、タンクに手を洗う装置はついていない。タンクの上には取っ手があり、それを上に引っ張ると水が流れて汚水を処理する仕組みである。取っ手を放せば水は止まるので、必要量のみ水を流すことができて大変合理的である。

水にしても紙にしても必要な分だけ使用する仕組みなので、物を大切にする習慣が根付いているのだなあと思ったりする。日本のように全部自動で流れたのか流れないのか確認しないでもいいというのは、もしかしたら逆に不便なのではないかと思ったりする。トイレの紙が紙ナプキン一枚ですむのだという認識のもとで、帰国後日本での紙の消費が自分の中で減ったのは収穫だった。

|

| ブルーモスクのトルコ式トイレ。 |

■トルコ式トイレに挑戦

送迎案内人のセフギさんが言っていたのとはうらはらに、トルコ式トイレに遭遇したのは結構早く二日目のことだった。ブルーモスクに行った帰りモスクの敷地内にある公衆トイレを利用したのだが、ここのトイレはトルコ式だった。

ブルーモスクを出て「WC」とでっかく書かれた看板の先に行くと、パチンコ屋の換金所みたいな小屋があり、その左右に地下に続く階段がある。左が女性用右が男性用で、小屋の前におじさんが立っていて「0.5YTLだ」と教えてくれた。お金を払うと、紙ナプキンをそれぞれ一枚づつ渡された。こんな紙一枚で用を足せるのだろうかという不安はあったが、一応ポケットティッシュを持っているのでよしとする。

ブルーモスクのトイレは古いけど大変清潔だ。洋式のトイレは一つしかなかったので、これを利用しようとする外国人でここだけ行列ができている。私は日本人なのでしゃがんでするのには抵抗はない。迷わずトルコ式のところへ行くが、ないと言われていたトルコ式トイレの初挑戦にちょっとどきどきする。

一番奥の個室に入り、ドアに向かってしゃがんで用を足す。目の前に蛇口があり、その下に赤いプラスチックの手桶に水がすでに張られている。しかし、どう考えても使い方がわからず、結局受付けでもらった紙ナプキンを利用して終わりにすることにした。紙ナプキンは意外にしっかりしていて、一枚で事足りた。使用した紙を備え付けのゴミ箱に捨て、手桶に張られた水で便器の中を洗い流して終了。人の出入りの多い観光地のトイレなのにゴミ箱のゴミが外にあふれていることもなく、便器が汚れていることもない。かなり清潔な印象はあるが、どうしてもこの手桶で“洗う”ということは抵抗があった。

その後セフギさんの言ったことはまったくあてはまらず、行く先々でトルコ式のトイレに遭遇することになる。

レストラン以外の公衆トイレでの洋式の設置率は、6個個室があったらそのうちの一つくらい。外国人観光客も多く集まる場所のトイレではいつも洋式は並んでいるので、しゃがめるアジア人はトルコ式に躊躇なく入ることができる。それでなくても女性用トイレが混んでいるのは、世界のお約束である。さっさとすませることができるのであれば、そちらに入りたいと思うのは心理だろう。

そこで私は大きいのは洋式で、小用はどちらでもOKという決まりを自分の中で決めたのであった。

帰国後トルコ式のトイレのことを調べたところ、その昔、日本でもトルコ式のトイレを改良して生産していた会社があったらしい。用便後水でお尻や便器を洗うという方法は画期的で痔の発生率も少ないらしい。しかし昔から紙や布、ところによっては植物の葉などで用便後の処理をしていた日本人には水で処理をするという方法は馴染みづらかったようで、国鉄や公衆トイレなどに採用されていたにも関わらず今は姿を消しているという事実を知った。これが普及していたら、日本のお尻洗い装置の文化もちょっと違ったものになっていたかもしれないと思う。

Wikipedia「便所」内「世界のトイレ」参照

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BE%BF%E6%89%80

中国でもそうだが、用便後に使用した紙をトイレに流さないというのは、なかなか良い方法だと思う。紙を流すことで汚物を処理するための水の量がおのずと多くなってしまうからだ。いくら下水が発達していても、用のないものは流さないに限るように思う。

数年前にフジロックに行ったときに、簡易式のポータブルトイレが用意されており会場にいる人はそこで用を足すようになっていた。ポータブルといっても水を流して汚物を処理する方式なので、町にいるときのように下水で処理している感覚で使用していると、使用する量がはんぱではないのですぐにいっぱいになってしまう。この時、せめて紙を流さないようにするだけでも汚物のたまり具合は違うのではないかと感じたのだ。女性用の汚物入れは大きなビニール袋が設置されていたが、色々なものですでにあふれていて大変不潔だった。ここで用を足した後の紙を汚物入れに捨てたからといって何が違うのだろうとも思ったのだ。少なくとも、汚物をこまめに処理することでもっと快適にトイレを使用することができるはずなのに。日本のように使用した紙を便器に流す方式が本当に清潔なのか、環境に良いのかどうか、疑問に思ってしまった。

そういう意味では、トルコ式や中国式のトイレの方法は画期的とも言えると思う。

■トイレ待ちのマナー

日本にいてもたまに思うが、外国人が多く集まる場所ではトイレ待ちのマナーがそれぞれの国で異なることを痛感する。

トイレのような場所では、フォーク並びが有効だと思う。早く個室にしけこみたいのはみんな同じなので、個室の前にそれぞれ並ぶよりは来た人順の方が公平だからだ。ただ、この方法は非常な場合困ることもしばしばある。優先トイレもなくどうしても待ちきれない人は、列の人にその旨伝えて先に使わせてもらうのがいいと思うが、なかなかそれも勇気のいることだろう。特に外国のように自国の言葉が通じない場合は、理解してもらえない不安の方が大きいと思う。

中国などでは、急ぐ人はドアの前でズボンを下げて待つことで急いでいることをアピールする方法があると聞いたが、国際化の進む今の中国でそれが果たして有効なのかは判らない。10年前に上海に行ったときに一度だけそういうおばあさんを見かけたが、彼女はズボンを下ろした状態で列を横入りした後ドアの取っ手をしっかり握って待ち、個室が空いたらすかさず入室してドアを開けたまま用を足していた。

イスタンブールでは、やはり観光客が多いせいかフォーク並びをする人がほとんどだったし、混んでいるトイレではトイレを管理する人がフォーク並びをするよう誘導する姿もあった。ただ、フォーク並びをしているにも関わらず、列を無視して個室の前に来て入室する人の姿もないわけではない。その人の国ではフォーク並びの習慣が根付いていないのだと思ったりする。

公衆トイレが有料な国はトルコに限らず他の国でも多いと聞いているが、トイレの受付けを無視して入っていく人もいないことはない。受付けを無視してトイレに入っても、公衆トイレは紙が個室に備えつけられていないので後から困ることになると思うのだが、女性の場合彼女達がどう処理しているのかは不明だ。

トイレの受付けがただテーブルを置いただけのところは受付けの人が静止して事なきをえるが、トイレの受付けがガラス張りになっているところは、受付けの人が一度受付けのところから出て行かなくてはならないので、受付けが無人になって次に来た人が困ることになる。

日本でも新宿などの大きな駅の構内に、ワンコイントイレのような有料トイレがたまにある。清潔に利用でき、安全性も確保できるといううたい文句で最初は登場するが、数年たつと普通の公衆トイレとさほど変わらなくなるのは何故なのだろう。中国でもトルコでも公衆トイレは有料だが、中は常に清潔に保たれているし管理人がいるのでマナーも保持できる。日本人に公衆のものを綺麗に使うという道徳心がなくなってきていることも確かだが、わざわざ有料を選んで入って無料のとかわらない環境というのはほとんど詐欺に近いと思う。どうせなら全部一回10円とかにして、子供と優先トイレが必要な人は無料とかにすればいいのにと思うこともしばしばだ。それくらい日本の公衆トイレは汚いと思う。

スルタンアフメットのアヤソフィアの前の公園のトイレはよく利用したが、一度受付けのところに誰もいなく先に来ていた女性が困った顔をして立っていたことがあった。その時私は一刻の猶予もない状況だったので、受付けに1YTL放り出しトイレットペーパーをとって急いで個室に飛び込んだのだ。

終って出て行こうとすると受付けにおじさんが戻ってきていた。私がそのまま階段を上って出て行こうとすると、受付けの奥からおじさんが「金を払っていないぞ」と呼び止めた。お金はすでに払ってあるので、片言の英語で「あい わず ぷっと わんりら おん ざ かうんたー(「私は1リラをカウンターに置きました」と言っているつもり)」と言うと、「OK」と言って通してくれたのでほっとした。

つづく

◇トルコ旅行記 〜6月4日 客引きにあとをつけられる〜 ― 2007年07月15日 10時45分40秒

|

| ホテルの部屋のバルコニーに来たすずめ。日本のすずめとちょっと違う感じ。 |

■洗濯をする

前の夜はちょっと曇空で月もおぼろで天気が心配されたが、4日目の朝も良い天気だった。前日Yahooの天気予報で確認したときは曇りのち雨の予報だったが、朝には雨の予報は解除されていた。朝7時半に目覚め朝食をとりに食堂へ行くと、エレベーターの外ドアを前日の夜に話し掛けてきた彼が開けてくれ、私が旦那と二人でいるのを見てちょっと苦笑いをしていた。

いつもの食事をすませ、前の日に買ったプディングを食べるためにチャイを部屋に運んで戻った。バルコニーに出て景色を眺めながらプディングを食べる。プディングは冷蔵庫で冷やしておいた。オスマンさん達にはカスタードプディングを持っていったが、私たちにはライスプディングとカスタードライスプディングを買ったのだ。甘さ控えめでとても美味。

プディングを食べながらこの日何をするかを話しているうちに、来る前にこちらの気候があまりよくわからなかったので、持ってきた服が足りないことが判明する。天気もいいことだし、思い切って洗濯をすることにした。

洗面台は洗濯をするには適した大きさで、持参した洗濯石鹸で下着や寝巻き、シャツなどをごしごし洗い、よくすすいでしぼった後バスタオルで巻いてさらにきつくしぼる。ここのホテルは経費削減のため毎日バスタオルを替えない。替えてほしいときは床に置いておくと替えてくれるが、できるだけ長く使ってほしいと注意書きがある。バスタオルも3日目でそろそろ替えてほしいので、ちょうどよかったのだ。

下着類はバスルームのタオル掛けにかけ、大きな衣類は外に干すことにした。物干しロープがバルコニーの幅に足りないので、椅子を重ねて固定してロープを張ることにした。外から見えないように下の方に干すのにちょっと苦労する。

外で洗濯物を干していると、すずめがバルコニーに遊びにきている。ふと下を見ると、線路を貨物車で戦車を運搬しているのが見えた。

洗濯をすませ、その日はエジプトバザールとガラタ橋に行くことにした。

|

|

|

| 前日の夜の夜景。 曇り空で月に雲がかかり赤くぼやけている。 |

6月4日の朝の風景。 海にもやがかかっているが、良い天気。 |

|

|

||

| カスタードライスプディングと食堂から勝手に持ってきたチャイ。 |

この日はいつも水を買う商店のあるレストラン街の通りからではなく、一本海沿いの道を歩いてみることにする。最初の日にレストラン街で見かけた赤い魚の看板の店がそこの通りにあることを発見し、あの日さんざん探し回ったのにこんなところにあったのかと驚く。その様子を見ていたトルコ人の老人が私たちを見てちょっと笑って通り過ぎていった。その老人のシャツが世界地図の模様で、すごくおしゃれだったのが印象的。

オスマンさんの店に行くと隣にエスニック風のシャツが並んでいるので、オスマンさんに朝の挨拶をした後「あの商品はオスマンさんの店のものか?」と聞くと、彼の店のものでもないのにわざわざ品物を選んでくれた。オスマンさんが隣の店にいるのを見て彼のお兄さんが戻ってくるように声をかけたので、「店に戻るからゆっくり見てって」とまるで自分の店のよう。薄手のシャツを買いたかったが、旦那が厚手の方がいいというのでそれを購入する。店員が19ドルと米ドルで値段の説明をするので、二つ買うからと言って35ドルに値引きしてもらう。トルコ製で生地はけっこうしっかりしているので、日本で買うと一枚4000円くらいはしそうだが、安いんだか高いんだか判らない。

オスマンさんに「今日はエジプトバザールにチャイポットを買いに行く」というと、「エジプトバザールの周辺の店の方が安いよ」と教えてくれる。彼は本当に親切だ。

|

| アヤソフィアとプルーモスクの間にある噴水のある公園から撮影したブルーモスク。 |

■客引きにあとをつけられる

オスマンさんと別れ、フォーシーズンズホテルのわきにある商店で水を買う。通り向かいの旅行会社の人がそこにいて「どこから来たか」と聞かれたので「日本だ」と答える。そこの店の店主は立派な髭をはやした年輩のアラビア人のようなおじさんだったが、何故か客であるその男ばかりが私たちに話し掛けてくる。水のお金を払うときもその男が受け取ろうとするので、ちょっと躊躇して店主を見ると、その男が気を利かせて店主にお金を受け取るよう促した。結局店主とは一言も話をしなかった。

アヤソフィアの前の道に出てアヤソフィアとブルーモスクの間にある噴水のある公園までくると、ちょうど噴水がブルーモスクを背景にして綺麗に散水しているのを見て、思わず「すご〜い」と声をあげると、サングラスをした男が「すご〜い」と私の発した言葉を笑いながら復唱して声をかけてきた。

見るからにあやしげなその男はやはり「日本人?」と質問してくるので、「そうだ」と答えると日本語で「自分は日本に行ったことがある」と話し出した。

この男は客引きなのだが、客引きが日本人相手に話す常套手段として「日本に行ったことがある」というのがある。そのほかにも「自分の兄弟が日本にいて、日本に友達もいる」というのもある。日本に行ったことがあったり、日本に知り合いがいるということで安心させる手法なのだと思うが、客引きが毎回毎回同じ手口で話し掛けてくるので、「だからなんなのだ」という気持ちの方が強くなってきてしまう。客引きは総じて細身のイケメンだったりするのも、女性客の心証を良くする手口なのか。

その男は「自分は上大岡にいた」と言った。ずいぶんとマイナーな土地の名前が出てきたので、ちょっと驚いたりもした。

「自分の知り合いが絨毯屋をやっているので見にいかないか」と言うので「絨毯ならもう買ったからいらない」と言うと、「どこで買った?」と聞いてくる。「友達の店だ」と言うと「それはどこにあるのか」と執拗に聞いてくる。「ワン猫のいるオスマンさんという人の店だ」と言うと、「ワン猫はワンから出すとすぐに死んでしまうからワンから出してはいけないのに、彼はイスタンブールに連れてきている」とオスマンさんの悪口を言うのでむっとしてしまった。

そして男は「イスタンブール以外にはどこかに行くか」と聞いてくる。「どこにも行かない。イスタンブールだけだ」と答えると、「信じられない!! トルコにはイスタンブール以外にも良いところはあるのに」と言い出す。「私たちはイスタンブールが好きだし、街が好きだからイスタンブールだけで十分だ。だから他に行く予定を入れるつもりはない」と言うと、実は自分は旅行店の人間で私たちが水を買うのを見てつけてきたのだと話した。たぶん、水を買った店にいた男があとをつけるように言ったのだろうと、私は思った。しかし私たちがあまりにもきっぱりとした態度をとったので、男は勧誘を諦めたらしい。

旦那が「明日はビュユック島に行く予定だ」と言うと、ビュユックに行くための船の乗り場やビュユック島のトルコ語のつづりなどを教えてくれたりして、なかなか親切だったりもする。そして「良い旅を」と言って見送ってくれた。

ネットなどを見ると、トルコの客引きはかなりしつこく、困ってついていってしまうと、店の中で暴力的な脅しをかけられたりした人もいるようなことが書かれているのを見る。しかし、客引きが声をかけてくる場所は人通りの多い場所がほとんどなので(というか、人通りの少ない場所に行くこと自体危ないと思うが)、そのような場所で客引きを断ったからといっていきなり暴力的な扱いをすることはさすがにしないだろうと思う。イスタンブールの町中にはポリスの車がけっこう走っているし、トルコの人全てが客引きなわけではないので暴力を受けている観光客がいれば親切なトルコ人の中には助ける人も多いはずだ。他の観光地などでは勧誘を断ると「You are crazy」などと罵倒されたりすることもあったが、一番客引きに多く会ったこの公園ではそこまでひどい客引きはいなかった。だいたい22〜28歳くらいの若いイケメンで、流暢な日本語で「日本に行ったことがある」というのが常套手段。今日の客引きは上大岡だったが、新百合丘、蒲田など神奈川・東京都下の小さな町が多いのも面白い。

この公園で4回も会った赤いシャツの客引きは、最初は「絨毯を見に行かないか」というものだったが、次に会ったときは英語で話しかけてきて「自分は日本語あまり得意ではない」と言うので「この間会ったときは日本に日本語勉強しに行ったと言ったじゃないか」と言うと、最初は「初めて会う」と言い張っていたもののそのうち日本語が話せることがばれてしまいお互いに笑ってしまって客引き失敗。3回目は「おはよう」と声をかけてきて親し気にしていたが、「絨毯は見に行かないし、イスタンブールの他にどこにも行かないよ」と言うとちょっと悔しそうにしていた。4回目は最後の日でこの公園のベンチで煙草を吸っていると、遠くにいて別な観光客の客引きに失敗したところを見つけて手をふると嬉しそうに近付いてきて、「煙草は健康に良くない。ぼくは煙草嫌いだよ」などと説教くさいことを言う。「これから帰るのでこれが吸い納めだ、空港に行けばもう吸えないしね」と言うと「それは当たり前だ」と笑う。最後の最後で「絨毯見に来てよ」と懇願されたが「もう荷物を詰めてしまったので、これ以上荷物を増やすつもりはない」と言うと思いきりむっとしていた。それでも「もう会えないね」と言うと寂しそうにしてくれていたのが印象的だった。

トルコの客引きはしつこいし観光客と見るとあちこちで話し掛けられるが、少なくともこの公園で出会った客引きのほとんどは悪いやつではなかった。しかし、悪いやつではないからといって店についていけば、その先で何をされるかはわからない。客引きがいるからといって悪い店と限った話ではないのかもしれないが、「知らない人についていってはいけません」という親の言葉はここではしっかり守るべきだと思う。要はきっぱりとした態度で断ることが一番大切なのだろう。

つづく

◇トルコ旅行記 〜6月4日 ガラタ橋のサバサンドと地下道で失敗する〜 ― 2007年07月18日 03時38分48秒

|

| ガラタ橋周辺。ガラタ橋は、イスタンブールの旧市街と新市街を結ぶ大きな橋。橋周辺はトルコの人が日常利用するシーバスや観光船などの発着所にもなっており、名物サバサンドを売る売店もある。港前の地下道で大きな道路を渡ると、エジプトバザールがある。 |

■ガラタ橋へ行く

|

|

| トラムヴァイの乗車コイン「ジェトン」。 | |

スルタンアフメットのトラムヴァイ通りまで行き、トルコの古い音楽をかけている店でトルコの民族音楽のCDを一枚衝動買いする。あとで色々なところで見ると、20YTL(約1860円)を18YTL(約1674円)に値切ってはみたもののそれでも高かったことがわかり、この買い物はちょっと後悔した。トラベルインフォメーションの裏にいつもいるパン売りのおじさんからプリッツを一個買う。一個0.5YTL。これは持って歩くが、結局その日は一口味見しただけで食べなかった(食べずに、日本に持ち帰ったのだ!!)。

スルタンアフメット駅から路面電車トラムヴァイに乗って、エミノニュに向かう。エミノニュはスルタンアフメット駅から3つめだ。

トラムヴァイの料金は一律1.3YTL(約121円)で安い。駅近くにある小さな小屋でジェトンと呼ばれる乗車コインを購入し、路上中央にあるプラットホームの機械にコインを入れるとゲートが開く仕組み。入口と出口ははっきりとわかれている。

イスタンブール滞在中、このトラムヴァイは私たちの重要な足となってくれた。利用客は観光客より地元の人が多く乗っている。みんな静かにしていて談笑している人は少なく、たまに中で携帯電話をかけて大声で話している人がいるが、周囲の人はそれを冷たい目で見て苦笑したりしている。トルコでも公共の乗り物の中で携帯電話をかけるのはあまりマナーが良くないらしい。雑誌や新聞などを読んでいる人は皆無だし、飲食している人もいない。私が水を一口飲むと、それを見ていたトルコ人があまり良い顔をせずに睨んでいたので、トラムヴァイの中での飲食もマナーが良くないようだ。

私たちを含めて観光客であることがわかる人も見かけるが、トラムヴァイの中で客引きに会うということもない。トラムは静かにイスタンブールの町中をすいすいと進んでいく。

ガイドブックでは車内の駅アナウンスはないと書かれていたが、駅が近くなると車内の天井の中央にある電光掲示板に駅の名前が表示され、女性の声で次の駅がどこかきちんとアナウンスされる。出入り口のドアの上には駅の一覧表も掲示されている。一駅の区間は数百メートルほどしかないので乗り越してしまってもそれほど心配ではないのだが、注意して乗っていれば乗り越すことは稀である。それよりも駅のゲートが道の中央にある場合が多く、観光地の駅付近の道路は交通量が非常に多いので、信号もあってないがごとしで非常に車の運転が荒いイスタンブールの道路では、ゲートにたどり着くまでが大変だったりする。車両のドアには自分で開くことができるボタンが着いているが、ドアは概ね自動で開閉してボタンを押してもドアが開かないところを何度も見た。

トラムヴァイから見るイスタンブールの町並みはとても綺麗で活気がある。国鉄の駅が隣接するスィルケジの駅を過ぎると車窓から海が見えてくる。スィルケジの次がガラタ橋やエジプトバザールのあるエミノニュ駅だ。

駅から降りると目の前に大きな橋があり、観光客や地元の人でごったがえしている。ガラタ橋はイスタンブールの旧市街と新市街を結ぶ大きな橋。橋は二重構造になっており、上はトラムヴァイや車が行き交い、下は人の通行路になっていてイスタンブールの魚料理を供するレストランがたくさんある。車の走っている上の通りにも歩道はあって、そこから釣りをする人の姿も多く見かける。下の商店街では釣り道具をレンタルするお店もあったりする。

ガラタ橋周辺では、トルコ人の足となるシーバスや観光船などの発着所になっているので、地元の人や観光客で賑わっている。名物のサバサンドやケバブ、パンなどを売る店があちこちにある。

|

|

|

| ガラタ橋。向こうに新市街が見える。 | エミノニュ駅からエジプトバザールへ向かう地下道。 |

洗濯をしていてホテルを出るのが遅かったので、着いた頃は昼近かった。エジプトバザールに行くには、地下道を通って大きな道路の向こう側に行かなければならないのだが、サバサンドを先に食べるか後に食べるか迷いつつ、地下道に入ってしまう。地下道では両側に商店が建ち並び、下着、服、カバン、靴、おもちゃ、携帯電話などが売られていて、ちょっとしたアメ横な雰囲気。

おもちゃ屋ではバックギャモンが売られていて、小さなボードのものは最初見た店では26YTL(約2418円)と値段がつけられていた。次に見たお店では同じようなものが最初30YTL(約2790円)と言われ、電卓を出してきて28YTLにするという。ここで私は大きな勘違いをし、最初見た店では28YTL(約2604円)だったと思い込んでいたのだ。電卓に表示された28から3ひいて25YTLを提示すると、お店の人が非常に渋い顔をして左腕を大きくこちら側に振ったので「向こうへ行け」と言われたのかと思って店を出ようとすると、何か声をかけている。振り返ると、先ほどまで渋い顔をしていた店員が不思議そうな顔をしてこちらを見ているので、25YTLでいいのだと思い店に戻りそれを購入してしまった。本当はもう少し値引きしたかったのだが、それで投了になってしまいちょっと悔しい。お店の人のギャモン勝ちである。

隣の洋服屋では、スカートが5YTL(約465円)でたくさんハンガーにかけられている。ちょっと丈が長いかなと思い試着したいと言うと、一個しかない試着室はトルコ人のおばさんが四人がかりで使用中。お店の人が「向こうの人が使いたいと言っている」と話してくれたが、おばさん達はにっこりこちらに笑みを返しただけでいっこうに空けてくれる気配はない。急いでいるので店の隅でズボンの上から試着ていると、後から入ってきたトルコ人の男性が非常に嫌な顔をしてこちらを見ていた。女性が人前で例え服の上からといっても着替えをするのを苦々しく思ったらしい。ちょっとまずかったかなと思って、手にとっていた二着を購入して値切りもしないでそそくさとその店を出てしまった。

トルコでは値引きが基本。それは空港からのバスの中でも案内人セフギさんからも言われたことだし、ガイドブックにも書かれていた。日本でも電気屋や車のディーラーではぎりぎりまで粘って値切りするのだが、言葉がうまく伝わらないのと、値切るだけ値切って買わなかったり無理な値切りをする日本人にトルコ人が苦々しく思っていることを耳にして、なんとなく値切ることにナーバスになってきている。もともと日本で買うよりは安いが、それほど劇的に安いというわけではないので、相場がよくわからないというのもある。これが高価な宝石だったら私も気合を入れるのだが、数百円の値切りにエネルギーを使い果たすのもばかばかしく思えてくるのだ。

値切りが得意なはずの私があまり値切らないので、旦那が「値切りが得意なはずなのにどうしたんだ」と文句を言う。説明したかったが、この微妙なニュアンスを説明できるだけの考えがうかばず「そうだねぇ」とお茶を濁してしまう。

なんだかむしゃくしゃしてお腹がすいてきたので、エジプトバザールの前にサバサンドを食べようと提案し、ガラタ橋に戻ることにした。

|

| サバサンドを売る売店。 |

地下道から出ると、魚を焼く香ばしい匂いがただよってくる。地下道から一番近い売店に行くと、店の横で網の上にたくさん三枚におろしたサバを焼いていて、焼いた先からパンにはさんでお客に渡していく。

サバサンドは大変楽しみだったのだが、実を言うと私はサバアレルギーである。ものすごく新鮮なサバなら大丈夫だったり、火が通っていれば大丈夫だったりすることはあるのだが、旅行先でじんましんに襲われると面倒である。旦那から一口もらうことにして、旦那はサバサンド、私はケバブサンドを注文する。

サバサンドは3YTL(約279円)、ケバブサンドは3.5YTL(約326円)だったのだが、ここで私たちは大きな間違いをおかすことになる。この価格はドリンクとセットのものらしく、サンドを受け取った後ドリンクをカウンターからもらうように言われるのだが、お店の人があまり英語が上手でなかったことや、同じ店ながらサバサンドとケバブサンドの係の人が違っていて、サバサンドとケバブサンドは別々に支払うように言われ支払いに手間取ったりして、ドリンクを受け取らなかったのだ。しかも、私はレモンジュース0.5YTLをあとから別に購入したりしている。後で旦那が「ドリンクついていたらしい」と言うが、その時はホテルに戻ったときだったので後の祭りである。ここではまったくついていない。

売店前のベンチは、日陰がいっぱいで日向しか空いていない。他に座るところもないのでイスラムの黒い服を着た年輩の女性の横に腰掛ける。ベンチには日本の台所用洗剤のような容器に入ったレモン果汁が置かれていて、サンドに自由にかけていいらしい。日向に置いてあるのでちょっと躊躇したが、ケバブサンドにかけて食べたらレモン果汁が大変美味しくてびっくりした。ケバブサンドもサバもものすごくでかく、一個食べたら満足する。

ふと前を見ると、トルコ人らしい青年が私の足元を指差している。見ると携帯電話が落ちているが、これは私のではない。それを拾い上げ教えてくれた青年に「さーおる(トルコ語で「ありがとう」のくだけた言い方らしい)」と言ってお礼を言い、私の隣にいたイスラムの黒い服を着た女性の肩を叩いて携帯電話を差し出すと、彼女はそれを見て「これはものすごく私にとって大切なものなのよ。ありがとう、ありがとう」と英語まじりのトルコ語で何度もお礼を言い、私が青年が拾ってくれたことを言うと彼らにも「テシェッキュレデリム」とトルコ語でお礼を言った。その後英語で「どこから来たのか?」と彼女に聞かれたので「日本からです」と英語で答えると、「あなたに神のご加護がありますように、良い旅を」と言ってくれた。それを聞いてそれまでのちょっとナーバスになった気持ちが少しだけ晴れた気がした。

つづく

◇トルコ旅行記 〜6月4日 エジプトバザールと問屋街〜 ― 2007年07月20日 02時17分48秒

|

| エジプトバザール。ここでもサッカーチームの優勝を祝う旗がかかげられている。 |

■エジプトバザール

腹ごしらえをして、エジプトバザールに向かうために再び地下道に入る。トイレに行きたかったが、どこにあるのか判らずエジプトバザールに入ってからにすることにする。地下道の反対側の出口の階段のところで、年輩の女性がポケットティッシュやライターなどを売っている。こんなものでもここでは商売になるのだ。

地下道を抜けるとモスクがあり、銀行やレストランがある商店街に出る。お茶が飲みたいのでバザールに行く前に一服しようとレストランに入ると、店員がオープンエアーの席に誘導してくれる。別な若い店員からメニューを渡される前にチャイを2杯注文すると、大きいのか小さいのか聞かれたので大きいのを注文する。すると、席を誘導した店員が若い店員に私たちの目の前でトルコ語で何か怒っているのだ。言葉は判らないが、どうやら「チャイだけの注文なんて受けるな」というようなことを言っている様子。若い店員は困った顔をして私を見るが、私も困った顔をして彼と怒っている店員を交互に見ていたので、彼は仕方なくその場を離れた。確かに昼時でここはレストランだからチャイだけというのはいささか乱暴な注文だったのかもしれないが、誘導したのは自分なのになんでそんなことでいちいち注文担当者を怒らなければならないのか解らず再び嫌な気持ちになり、チャイを飲んで5YTLの料金を支払いトイレにも行かずにさっさと店を出た。

商店街を抜けてエジプトバザールに向かう。商店街は銀行がよく目につき、バザールで買い物する前に銀行でお金を用意しろと言われているみたい。エジプトバザールは食べ物関係のお店が多いらしく、地元のトルコ人もよく利用すると聞く。バザールの周辺は問屋街のようになっていて、同じものでもバザールよりもずっと安く売られていたりする。

バザールの中は、ロクムやナッツなどのお菓子やエッセンシャルオイルのお店の多い場所と、鍋などの料理器具のお店の多い地域、チーズや肉、魚などの食料品を売るお店の地域とおおざっぱに区分けがある様子。入ってすぐのところはお菓子やオイルのお店が多く、ロクムを売る店をのぞくと店の中に入れと強引に引っ張り込まれる。ロクムの値段を聞くと1kgで30YTL(約2790円)だという。これは以前購入したロクム屋と同じ値段だったのだが、旦那はそこのロクムは500gで1YTLだったと勘違いしていてここの店が異常に高いと憤慨している。私たちが「それは高すぎる、別な店では500gで1YTLだった」と主張すると、若い店員は店主の顔色をうかがい「それはわかっているが、頼むから大きな声で言わないでくれ。店主に聞こえる」と困った顔をする。「なら300gで色々入れるから8YTL(約744円)でどうだ」と提案する。何度も帰ろうとするが買うまで店から出しもらえない雰囲気で、結局その提案を受け入れることにした。ロクムは味見をさせてもらったが、味はなかなか悪くなく、結局300gと言っていたところ400g近く入れてくれた。店員は明るい人で悪い感じはしなかったが、スルタンアフメットのお店よりもずっと強引なのに腰がひけてしまう。

|

|

|

| エジプトバザールで買ったのロクム屋の袋。 がさがさの質感だが、質素な感じがかわいい。 |

購入した胡椒ミル。後岩塩をひいたら金属も一緒にひけてしまい、塩が黒くなってしまった。後で調べたら胡椒ミルで塩をひいてはいけなかったらしいが、胡椒をひいても金属がでてくるのではないかと怖くて使えなくなってしまった。 |

次の店で小さな手動のハンドルのついた胡椒ミルが目にとまり、価格を聞くと愛想のない店員が3個で21YTL(約1953円)だと言う。他のタイプを聞いたが、他のはけっこう高いので一個は家で使いあとはお土産にすることにして値段の交渉をするが、18YTL(約1670円)まで下げてそれからは一向に応じない様子。1個560円くらいならそれほど高くないと考え18YTLで応じて中で清算しようとすると、エッセンシャルオイルの並ぶカウンターに案内されオイルの説明をされる。

トルコのエッセンシャルオイルは非常に精度が高く質もいいと聞いているが、私は興味がない。断るがここでもやはり強引である。旦那は「妻はアレルギーがあるから使えないのでいらない」と言うと、「だったら普段はどうしているんだ」と聞いてくる。それを聞いて私がむっとして「私はサロンで専門にブレンドしたオイルでエステしてもらっている。ほら腕もつるつるでしょ」と嘘を言う。あまりしつこいので向こうが“金持ち日本人”を相手にしているのなら、こちらもそれを逆手にとることにしたのだ。もともと体毛も少なく色白なので、綺麗に見えないこともないのだ。それを見て相手も諦めた様子だったので、これは成功したと心の中ではちょっと喜んだりした。

ところが、ミルのお金を20YTL札で払うと、それは空港で換金したしわひとつない新札だったので、店主が「こんな綺麗なお札見たことがない。日本人が持っているお札だし、コピーしたんじゃないか」と笑いながら嫌味を言い、お金をひったくって店を出たい衝動にかられたがお金はすぐにレジに入れられてしまったので諦めた。

まったく、エミノニュに来てからろくなことがない。それまで“トルコ人は親切”と思っていたのが、商売がからむと根性が悪くなることに辟易してしまう。日本でも観光地の商売人がしつこかったり、根性が悪かったりして嫌な気持ちになることはあるが、普段のトルコ人の親切な顔とのギャップには面喰ってしまう。観光ツアーでこんなところばかり周り、嫌な気持ちになって「二度とトルコには行きたくない」という人もいる話を聞くが、その気持ちは解らないでもないと思ったりする。

結局、ここは観光地で観光客相手にたくましく商売している人を相手にしても嫌な気持ちになるだけと判断し、あとはお店を眺めるだけ眺めてバザールの先にある問屋街に行くことにした。

|

| 問屋街の一区画。エジプトバザールより人通りが多く、その中を車が平気で通り抜けていく。 |

■問屋街

エジプトバザールを抜けると、すぐに食器や調理器具などの問屋街がある。調理器具のお店が並ぶ先には裁縫用品などのお店があり、調理器具のお店では鍋やチャイポットが山と詰まれ、裁縫用品のお店ではレースや糸、生地、ボタン、ビーズなどが束で売られている。道の真中に布をひいて洋服などを売る人もいるが、車が通るたびに店をたたんで移動して歩いている。食器などはエジプトバザールよりもだいぶ価格は安く、観光客もこちらまで流れて買い物をしているがだいたいは地元のトルコ人でごった返している。観光客相手ではないのでお店の人も必要以上に話しかけてはこないし、客引きもないので安心して買い物ができる。

ホテルで友達になったご夫妻は、皮のスカートのファスナーが壊れてしまったのでトラベルインフォメーションに聞いたところ、ここの問屋街で直してくれると教えてもらったらしい。後でそのスカートを見せてもらったが、直したことがわからないくらい綺麗に直っていた。

目的のチャイポットを見ると、エジプトバザールでは40YTL(約3720円)くらいしていたものが、18YTL(約1674円)から売られている。ホーローでお花の模様などが入ったものは35YTL(約3255円)くらいするが、それでもバザールよりはずっと安い。最初に見かけたお店でステンレスのを見ていると、店員が「13.5YTL(約1256円)でいい」と言ったきり他の客の相手をするために離れていってしまった。数年前に友達のトルコからの留学生が「チャイポットは600円くらい」と言っていたのだか、トルコはそれからデノミが行われたりしているので価格が倍だったとしても不思議ではない。店員が離れたので他の店ものぞきに行く。

いくつかの店を回ったが、相手が観光客だとここではなかなか相手をしてもらえない。最初の店はバザールから一番近かったせいもあるのかお客でいっぱいだったのに、他の店にはあまり客がいない様子。値段を聞いてやっと接客してもらえたが、どこも最初の店より高いことを言ってくる。「あそこの店ではもっと安かったけど」と言っても値引きにはなかなか応じてもらえない。

結局最初の店に戻ると、違う店員が同じ価格を言ってきたので13.5YTLで購入することに決めた。お客があまりにもごった返しているので、値引き交渉をする余地もなかった。同じようなものが横浜中華街で6000円で売られていることを考えると、安い買い物だったと思う。

|

|

|

| 問屋街の入口(?)。ここにもサッカーチームの優勝を祝う旗がかかげられていて、トルコ人の熱狂的なサッカー熱が感じられる。 | 一番お客が入っていた食器店。ここでチャイポットを購入した。 | |

|

|

|

| 秋葉原デパートのような雰囲気のデパート。 アクセサリー用品などのお店がある。 |

デパートの一画に置かれていた、荷物を背負う道具。年輩のおじさんがこれで大きな荷物を運ぶ姿があった。 |

バザールや問屋街に入ればトイレがあると思い込んでいたのだが、トイレがなかなか見つからない。洋品店街に入ると交通量も多くなってきて、狭い道では歩いているのもやっとだったりする。途中道端に大きなトラックが停まっている横を車が通りすぎようとしていて、歩行者は商店のショーウインドウに押し付けられるようによけなければならなかった。私が車をよけた場所は結婚式用のディスプレイ用の飾りを売る店で、ショーウインドウには綺麗なレースに鳥や花などの飾りがディスプレイされていてメルヘンチック。その奥に小さな5歳くらいの男の子が座ってこちらの様子を見ていた。ウインドウのディスプレイがあまりに綺麗で、その男の子はまるで天使のようだった。ウインドーに押し付けられながらもあまりのかわいさに見とれてしまい、目が合ったので小さく手をふると、その子も嬉しそうに手をふりかえしてくれた。

その通りの角にカフェがあったのでそこに入ろうと提案するが、旦那は疲れていてなかなか返事をしてくれない(疲れたからといって聞いたことに返事がないのは困ったものである)。しばらく歩くがトイレが限界に近くなってきたので、カフェに戻って休むことにして強引に道を戻る。カフェに入って一番にトイレを聞くと、トイレはバザールの入口にあるモスクまで行かなければないと言われる。仕方ないのでそこで休憩をするためにアイランを注文すると、店員さんが地下のトイレを使ってもいいと言ってくれた。あまりにも嬉しかったので、トイレから戻ってチャイも注文する。トルコ語で「イキ チャイ リュトフェン(チャイをふたつお願いします)」と注文してみたが発音が悪いようで最初は通じなかったものの、一人判ってくれた店員さんがいて無事にチャイにありつくことができた。

私たちがチャイで和んでいると、さっき手をふってくれた男の子が両替のためにその店に入ってきて、私を見て「わー、さっきの人だ(と言ったのだと思うが不明。トルコ語だったし)」と言ってまた笑顔で手をふってくれた。それが嬉しくて、さっきまでのナーバスな気分を一新することができた。

|

|

| バザール前の広場。 掃除が行き届いているので、ゴミひとつ落ちていない。 |

|

エジプトバザールの出口では、チーズやハム、魚や肉などを売る店が軒を並べていて、ここは本当に秋葉原から浅草、上野アメ横のようだと思った。白チーズは欲しかったが検閲を通るか不安だったので購入を断念。地下道前の広場で一度腰をおろし、バザールの様子を眺めたりして少し休むことにした。

売店でタバコを購入し一服して火を消して捨てる場所を探していると、街の清掃員のおじさんが「ゴミ箱に捨てていいよ」と教えてくれた。彼は私が火を念入りに消しているところをずっと見ていたのだ。

イスタンブールは本当に綺麗な町で、ゴミ箱もあちこちに設置されているしゴミ箱もあふれて汚いということは少ない。清掃員の人がまめに掃除をしているし、街路樹を剪定する光景もあちこちで見ている。観光の街ということもあるのだろうが、色々な国の人が色々な常識で歩いているにも関わらず町中が綺麗に保たれているというのには感心してしまう。かえってガラタ橋あたりでは、買ったパンをかもめにやるふりをして海に捨てている観光客もいたりする。ついでにペットボトルなどを捨てたりするので、港はけっこうゴミが浮かんでいた。観光にくるところは綺麗なほうが絶対にいい。それには訪れる人がそれぞれで気をつけることも大事だと思うのだが。

それにしても、エミノニュに来てから嫌な気持ちと嬉しい気持ちが交互にあって、とても複雑に気分になってしまった。トルコ人はとても気さくで陽気で親切なのだが、観光地で商売している人は嫌な人が多い。これはどこでも同じなのだろうし日本だってそういうことが多い。基本的にはトルコ人は親切で人懐っこいのだと考え、エジプトバザールをあとにしたのだった。

つづく

◇トルコ旅行記 〜6月4日 ガラタ橋散策とボスポラスクルーズ〜 ― 2007年07月23日 17時42分35秒

|

| ボスポラスクルーズの観光船から見た港周辺の景色。 |

■ガラタ橋散策

エジプトバザールをあとにして、スルタンアフメットに戻り地下宮殿を見ようと思ったが、せっかく来たのでガラタ橋を散策することにする。一階のレストランが並ぶ通路に入ると、金色の大きな箱が置かれている。何かと思ったら、コイン体重計である。ガイドブックに「街中で体重を量るおじさんがいる」と書かれていて、確かに二日目の朝スルタンアフメットで道に迷ったときに、道端に体重計を置いて椅子に腰掛けているおじさんを見かけた。こんなところで体重を量って何をするのだろうと不思議に思うが、コイン体重計まであるとは驚きである。しかもこの体重計は、ガラタ橋の通路の入口の両脇にそれぞれ置かれているのだ。こんな人通りの多いところでおおっぴらに自分の体重を量りたいと思うのだろうか。

ふと上を見ると、車が通る二階のところから釣りざおがたくさん糸をたらしている。中には魚を釣りあげている人もいたりして、のどかな風景である。

橋の中間あたりまでくると上にあがる階段があり、そこの踊場でなんとなくぼーっと新市街の方を眺めて休んでいると、通りすがりの西洋人が飲み終わったペットボトルを海を投げ捨てた。水面を見ると、観光客がかもめにやるために海へ投げ入れたパンが浮かんでいたりする。船がたくさん入る港にしては水はそれほど汚くないが、やはり観光客の心無い行為が海をきたなくしているのが悲しかった。

|

|

|

| コイン体重計。 | 新市街に向かって左側のガラタ橋の通路。ここはレストランの裏側になるので、比較的静かだ。 | |

|

|

|

| 橋の上から釣りをしている。 | 水面にうかんだパン。海水は比較的綺麗なのに、こういったゴミが多かった。 |

ぼーっとしていると、通りすがりのトルコ人がなにやら私に話し掛けている。指差すところを見ると、かばんにひっかけていたサングラスが落ちそうになっていて、それを教えてくれたのだ。その人は私がそのことに気づくと、さっとその場を立ち去ってしまった。

気を取り直して橋の反対側の通路を通って旧市街へ戻ることにする。今まで通ってきた通路はレストラン街の裏側だったようで大変スムーズに歩いてくることができたが、反対側はレストラン街の表側なのでレストランの客引きがたくさん店の前にいて、通りかかる人に声をかけている。お腹をさすって「お腹がいっぱいだ」というボディランゲージをしながら歩いていく。声をかけてきた店の人は「フィニッシュ?」と聞いてくるので、「フィニッシュ」と答えるとそれ以上は突っ込んでこない。たまに「夕食のときにでもよっていってよ」と言う人もいるが、こういうときは笑顔でにっこり「機会があったらね」と答える。レストランの前では、「お腹がいっぱいだ」ということを伝えればいいのだということを学んだ。

|

| 観光船から見たボスポラス大橋。 |

■ボスポラスクルーズの観光船に乗る

ガラタ橋の旧市街側に戻り駅に向かおうとすると、船着場では観光船がもうすぐ出航するといって客引きをしている。なんとなく疲れたのとせっかく来たので船にも乗ってみたくなり、観光船に乗ることを旦那に提案するが、旦那は「料金が高い」と渋い顔をする。船着場に書かれている料金は一人20YTL(約1860円)と書かれている。

念のため旦那がチケット売りに値段を聞くと、やはり20YTLだという。ガイドブックを見るとボスポラス海峡の船は7.57YTL(約698円)だと書いてあるので、これが本当だとするとかなりのぼったくりだ。しかし、船着場の看板に書いてある料金と同じことを係員は言っているので、この係員が嘘を言っているようには思えない。旦那は「ぼったくりだよ」と憤慨しているが、ガイドブックをよく見てみると7.5YTLなのはボスポラス海峡の定期船で観光船とは別のようだ。係員は「もう船が出てしまうから、乗るなら早く」と急がせる。確かにボスポラスクルーズは値段を交渉した方がいいとガイドブックには書かれているが、それは漁船のような個人でやっている船の場合のようなことも聞いた。ここの船はけっこう大きめな船なのだ。旦那は係員と何やら話してはいるが、値段の交渉をしているわけではない。ぼったくりだと思うなら自分で値段の交渉をすればいいのにと思うのだが、なにやららちのあかない話をしているようでいらいらする。私はこの時、トイレにも行きたかったのだ。

私は「トイレに行きたいから、乗るのか乗らないのか早く決めてくれ」と訴える。旦那は係員に「妻がトイレに行きたがっている」と言って断ろうとするが、係員は「トイレなら船にあるよ。もう出るから早く乗れ!」と言うので、はっきりしない旦那を尻目に私はそのまま船に乗り込み、旦那はそれを見てしぶしぶ二人分40YTLを払った。

船に乗り込み一番最初に「トイレはどこ?」と船員に聞くと、「地下だ」と言われて急いで地下に駆け下りる。地下は真っ暗で電灯のスイッチがどこにあるのかわからない。仕方ないので真っ暗なまま用をすませる。

後から男の人が降りてきて、私に「電灯のスイッチはどこだ?」と聞くが「知らない」と答えると、その人はなんだか何か言ってるようだが何を言っているのかわからない。表情を見ると「だったらおまえはどうやってトイレをしたのだ」と言っているようにも思えたが、それは答えるわけにもいかないのでそそくさと客室に戻ってしまった。

船の甲板の席はすでにいっぱいで、中側の空いている席に腰掛ける。船はまもなく出港した。船は、イスタンブールのヨーロッパ側とアジア側の間を航行して、ボスポラス大橋でUターンして戻ってくる。

途中で小型のクルーズ船が観光船をさっそうと追い越していくのが見える。中には少人数の人しか乗っておらず、個人で船を所有する金持ちのようだ。岸辺にイスタンブールの美しい建物や町並みが流れていき、遠くなる港には大きな船や小さな船がたくさん停泊している。市街地から離れると、山肌に住宅がぎっしりと建てられているのが見えてくる。アジア側の建物は別荘のような雰囲気で、個人用のクルーズがたくさん停泊しているのが見える。

|

|

|

| 港のあたりに停泊する船。 | 山肌に建てられた別荘(?)。個人用のクルーズが並んでいる。 | |

|

|

|

| スルタン用の建物らしき白亜のお城(?)。実際、これが何かは失念した。 | クズ塔。軍事用の施設らしいが、今はレストランもあるらしい。 |

途中、向かいの席にトルコ人の年輩のおじいさんとその子供(おじさん)が来る。彼らは英語が話せないので私たちが何を言っているのかわからないらしく、私たちが地図を見ながら「あそこに見えるのはこれかなあ」などと話していると、地図を覗き込みながら場所を指差しながらトルコ語で「ここはこれで、あそこはあれだ」と説明してくれた。そして、ボスポラス大橋までくると「これは日本人が作った橋だ」と教えてくれた。

トルコ語はほとんどわからないが、NHKのトルコ語講座の本に書いてあったトルコのボディランゲージ一覧を見せると、彼らは大変嬉しそうにして一つ一つの意味を教えてくれたりした。

帰路の最後方でボスポラス海峡のアジア側の小島にあるクズ塔(乙女の塔)が見えてくると、「あれはとても古い灯台だ」ととても熱を入れて説明してくれた。

彼らはトルコの田舎の方からイスタンブールの観光に来たらしい。途中、今はドイツに住んでいるというおじいさんのもう一人の息子だというおじさんが来て、その人は英語が話せるのでやっとある程度の会話が成り立つようになったが、ガイドブックに書かれているトルコ語と英語である程度会話をすることができて、楽しいひとときを過ごした。おじいさんは「日本人に会えて話ができたことが嬉しい」と言ってくれたので、私たちも楽しいひと時を過ごせたことを感謝し片言のトルコ語で「サイェニズデ イイ ザマン ゲチルディム(おかげでとても楽しかったです)」と言いながらガイドブックに書かれているその文字を指差すと、ととても感激してくれた。

思いがけない現地の人との交流がとても楽しく嬉しかったので、旦那も一人20YTLが高くてぼったくられたかもしれないことを忘れることができたようだった。

つづく

◇トルコ旅行記 〜6月4日 スーパーマーケットに買い物に行く〜 ― 2007年07月27日 02時57分51秒

|

| トラムヴァイの車内の路線図。 |

■民族楽器屋に行く

ボスポラスクルーズから戻った頃にはすでに夕方になっていたので、地下宮殿はあきらめ違う日にしようということにし、来る途中スィルケジからエミノニュまでの間にトラムヴァイから見えた民族楽器屋と、オスマンさんから教えてもらった地元の人たちが利用するスーパーマーケットに行くことにした。楽器屋はちょうどスィルケジ駅のすぐ近くだったが、ちょうど帰宅ラッシュなのかエミノニュのトラムヴァイの駅は人だかりがしている。スィルケジ駅までは歩いてもそう遠くない距離だが、その後行く予定になった場所までは歩くかタクシーを利用するしかなかったので、とりあえずトラムヴァイでスィルケジまで行く事にする。

トラムヴァイのスィルケジ駅前は、国鉄の駅も隣接する大きな商店街のある通りである。国鉄の駅はレンガ造りの重厚なもので、なんとなく東京駅の丸の内側を彷彿させる。外には昔の蒸気機関車が展示されている。

|

||

帰宅ラッシュでごったがえすエミノニュ駅。人と同じくらいの数の鳥が電線に停まっていた。 |

||

|

|

|

レンガ造りの国鉄スィルケジ駅。 |

スィルケジ駅前に展示されていた、蒸気機関車。 |

|

|

||

スィルケジ商店街で撮影した“歩く”人用信号機。 クリックすると別ウインドウでAVI形式のムービーを見ることができます(一部の機種とソフトのバージョンでは、正常に見ることができない場合もあります)。 |

スィルケジ駅前の商店街の一角に、小さな楽器屋がある。「トルコの古い楽器の店」と表の看板には書いてあるが、店頭には楽器の他にエアガンやアーミーナイフなども展示されている。そう広くない店の中は天井にも棚にもところせましと楽器が飾られていて、身動きとるのも一苦労。店に入ると、店主が「ひやかしはごめんだよ」といいたげな表情でこちらを見ている。店主に口琴を見せて「こういう楽器を探している」と言うと、「ここはトルコとアフリカの楽器しか置いていない」と言う。店の中には、アフリカの太鼓やトルコの擦弦楽器「ケマンチェ」、弦鳴楽器「ウード」などが多い。

ケマンチェは、形はちがうがモンゴルの馬頭琴と大変似ている。本体の部分が馬頭琴よりも細長く、大きさも50cmくらいから1m50cmくらいのものと色々ある様子。

お土産物だという60YTL(約5580円)のケマンチェを触らせてもらうが、昔少しだけ二胡をいじったことがあるものの弓で演奏するのは久しぶりで上手に音が出せない。100YTL(約9300円)のものを見せてもらうと、こちらの演奏技術を見切ったのか「それはプロ用だから」と言われるが、「買うなら80YTL(約7440円)にしてもいい」と言われる。楽器としてはそう高くはないしもう少しねばれば安くもしてくれるのだろうが、店主の態度があまりにも「どうせ買わないんだろう」と言いたげだったのと、楽器はハードケースがないと機内持ち込みになってしまい、取り扱いが難しい。大変興味はあったが、他の客が店に入ってきたのを機会に「また来ます」と言って店を出てしまった。

ふだんだったら買っていたかもしれないのだが、なんとなくエジプトバザールの毒気にあてられて疲れてしまい、購買意欲がまったくわかないのだ。

※こちら↓でトルコの民族楽器を見ることができます。

音楽文化総合研究所楽器資料室

http://www1.kcn.ne.jp/~omori/MCRC/inst.html

店を出た後、深夜に失敗した“歩く”人用信号機の撮影に成功した。

|

一杯のチャイはトルコでの癒しのひととき。 |

■スーパーマーケット「Greens」

この後の目的のスーパーマーケットは、ちょうどスィルケジとその次のギュルハーネ駅の中間地点に位置する。かなり疲れていてタクシーに乗りたかったが、トルコのタクシーは危険と聞いていたのと、そこの通りはトラムヴァイと普通の車が行き交う細い道でタクシーを停めるには向かない様子。旦那が「歩いていこう」というのでしぶしぶ同意するが、地図では確かに近そうな位置にあるものの実際は急な坂道が続く丘の上にその店はあり、疲れた身体にむち打ちながらの歩行は大変に疲労が増す行為であった。

スィルケジから南東の方角へ坂道を登っていくと、地元の人たちが利用する文房具店や小さなスーパーがある商店街があり、その先にはまたドミトリーなどの安宿が並ぶ通りがあったりする。どんどん坂を登っていくと、イスタンブール高校が見えてきてその西の先に「Greens」という名前のスーパーマーケットが見えてくる。そこまでくると私たちはくたくたになってしまいお茶でも一杯飲んで休みたいと思うが、通りのお店はどこもレストランで“ちょっと”休むくらいですむような雰囲気ではない。エジプトバザールの前に行ったレストランで「チャイだけの客なんて…」と言われたことが気になり、気軽に入ることができないのだ。

「Greens」の二つ隣の古い小さなレストランで通りに席を設けていて、店先に店員が出ていた。私と目が合ったので、何か言われる前に「チャイを飲む」というボディランゲージをすると、店員はちょっと笑って「OK」と言ってくれた。時間はちょうど6時頃で夕食の時間帯。やはりチャイだけというのは断られるだろうと思っていたので、この「OK」は本当に嬉しかった。

お金を支払うときに「ここのレストランは食事も美味しいから、是非帰りによっていってね」と声をかけられた。レストランでチャイだけを頼むといつもこのセリフを言われるが、この時は本当に疲れていたので「帰りによってもいいかな」と心底思った。

|

|

|

クノール「ピラウの素」。 |

ヤプラク・サルマの缶詰(開封直後)。 |

オスマンさんに紹介してもらったスーパーマーケットは、本当に「地元の人たち」のためのものだった。店員のほとんどは英語が話せないし、イスタンブールに来て一番「不親切」な店だった。観光客相手の人たちは必要以上に観光客にかまってくるが、ここではまるでそれがない。日本のスーパーマーケットと同じように、店員は自分の仕事をもくもくとこなしているだけだ。店頭にクッキーなどの詰め合わせが山と詰まれており、その向かいにはおいしそうな野菜がものすごく安い値段で売られている。

買い物の目的は、トルコの食材と綿棒を買うことだった。お店の奥に綿棒を探しに行くが見当たらないので、品出しをしていた若い店員に声をかけるが彼は英語が話せないと言うのであきらめる。あちこち探して綿棒を無事発見。その後食材コーナーに行き、ヤプラク・サルマと書かれたぶどうの葉のドルマの缶詰と、めちゃくちゃ濃厚と噂のトマトピューレ、オリーブオイル、クノールのピラウの素、蘭の球根から採った粉の飲み物でトルコの冬の定番だというサーレップのインスタント、それとトルコチャイの茶葉を購入した。

缶詰等の食材はとにかくどれもでかい。普通サイズで500mlくらいある。オリーブオイルも一斗缶に近いものが普通に売り場にある。思えば、昔は日本のスーパーでも醤油が一斗缶で普通に売られていて、よく冬にボブスレーをひきずって買いに行かされたのを思い出す。オリーブオイルも一斗缶で欲しかったが、帰りにどうやって運ぶのかという問題が生じ小さい缶で断念した。

店の奥にはサラミやソーセージ、チーズなどが売られていて、エジプトバザールなんかよりもずっと安い。品物が違うといわれればそれまでなのだが、普通にみんなが食べている食材で十分なんじゃないかと思えば、スーパーマーケットを利用した方がずっといいと思ったりした。

旦那が会社のお土産にお菓子の詰め合わせが欲しいというのでそのコーナーに行ってみると、箱詰めのお菓子は棚の上の方にある。私の旦那も手が届かないので、近くにいた背の高い店員さんに「パルドン(すみません)」と声だけかけて棚まで来てもらいあれが欲しいとボディランゲージで伝えると、それまで「なんなんだ」といぶかしげな顔をしていた彼は、旦那をちらっと見た後くすっと笑って一箱取ってくれたのだった。

レジで並んでいると、イスラムの黒いかぶりものをしている女性が列に横入りしてくる。だが、それを戒めるボキャブラリーは私にはないので、そのままむっとしていたがレジの店員はそんなことはおかまいなしに事務的に仕事をしている。無事にお金を払って店を出ると、今度は疲れた身体に重い荷物が大変辛い。お腹もすいてきたし食事をとって帰ることにした。

つづく

最近のコメント